EDUCATION E RICERCA:

FATTORI CRUCIALI

NELL’AGENDA DI LISBONA

CREDITO E FINANZA PIÙ MODERNI

PER UN’INDUSTRIA CHE CAMBIA

di Andrea Moltrasio

Presidente del Comitato Tecnico Europa di Confindustria

EDUCATION E RICERCA:

FATTORI CRUCIALI

NELL’AGENDA DI LISBONA

L’Europa è lontana dal raggiungere gli obiettivi posti dall’agenda di Lisbona per il 2010: l’economia dinamica basata sulla conoscenza prospettata dai leader dei 27 non sarà realizzata, almeno non nei tempi previsti. Proprio nel campo della ricerca e dell’innovazione la situazione non è confortante. Nel suo ultimo Lisbon Scorecard, il Centre for European Reform (CER) afferma: «L’Europa non sarà in grado di competere nell’economia globale sulla base di prodotti a bassa tecnologia nei settori tradizionali». È vero. Eccetto alcune illustri eccezioni, ad esempio nel campo dei prodotti farmaceutici e dei telefoni cellulari, l’UE ha forti difficoltà nel supportare l’innovazione e trasformarla in business. L’Europa è lontana dal raggiungere gli obiettivi posti dall’agenda di Lisbona per il 2010: l’economia dinamica basata sulla conoscenza prospettata dai leader dei 27 non sarà realizzata, almeno non nei tempi previsti. Proprio nel campo della ricerca e dell’innovazione la situazione non è confortante. Nel suo ultimo Lisbon Scorecard, il Centre for European Reform (CER) afferma: «L’Europa non sarà in grado di competere nell’economia globale sulla base di prodotti a bassa tecnologia nei settori tradizionali». È vero. Eccetto alcune illustri eccezioni, ad esempio nel campo dei prodotti farmaceutici e dei telefoni cellulari, l’UE ha forti difficoltà nel supportare l’innovazione e trasformarla in business.

Uno dei target fondamentali dell’agenda di Lisbona è raggiungere un livello più alto nella spesa in R&D. Questo obiettivo racchiude due target: in primo luogo l’intensità in R&D deve aumentare dall’1,8% degli anni ‘90 al 3% nel 2010; in secondo luogo, 2/3 di tale spesa devono essere sostenuti dal settore privato. La preoccupazione non riguarda solo il fatto che obiettivi auto-imposti non siano stati raggiunti, ma soprattutto la mancanza di una reale svolta: nel 2006 l’intensità nell’R&D era ancora, in media, sotto il 2% senza il minimo cambiamento rispetto a 10 anni fa. Ciò a fronte di dinamiche molto performanti dei nostri competitor, USA, Cina. Sia nel campo della società dell’informazione, che in quello della ricerca (i due sottosettori analizzati dal Lisbon Scorecard) il CER pone l’Italia tra i c.d. VILLAINS, ossia tra i paesi con performance peggiori che si contrappongono, invece, nel linguaggio del CER ai c.d. HEROES. Nel primo caso, quello dell’ICT, non c’è dubbio che una debolezza in questo settore influenzi in maniera essenziale la produttività, intesa come Total Factors Productivity, soprattutto nel campo dei servizi. Ne è una prova il gap che l’Europa ha con gli USA, di cui sicuramente vanno ricercate ragioni più profonde, ma che certamente non prescinde da un maggiore e migliore utilizzo delle tecnologie dell’informazione principalmente in un settore fondamentale dell’economia come quello dei servizi.

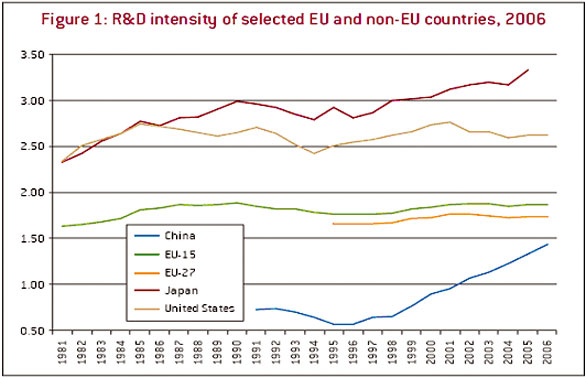

Ma veniamo alla ricerca. Tra il 1995 e il 2006 non ci sono stati particolari miglioramenti nella nostra spesa in R&D, né in quella pubblica né in quella privata, tuttavia questa dinamica non è più sostenibile se vogliamo continuare ad essere competitivi a livello globale. Alle dichiarazioni di intenti dell’Europa, la Cina risponde in maniera concreta nel campo della ricerca (vedi grafico 1).

Grafico 1. Fonte: OCSE, MSTI, Bruegel Institute, 2007.

A partire dagli anni ‘80 la spesa in ricerca ha subito pochissimi cambiamenti in UE, lo stesso vale per gli USA che si attestano però su una percentuale GERD (percentuale del PIL speso in ricerca e sviluppo) del 2,5%. Il Giappone ha una ottima performance con una spesa in costante aumento, che è rimasta sopra il 3% a partire dal 2000. La Cina invece ha avuto un incremento straordinario da circa lo 0,5% del PIL al 1,5% in dieci anni. Risultato: l’UE non sta dietro a Giappone e USA, in compenso la Cina ci supererà, come affermano al CER, nei prossimi 5 anni.

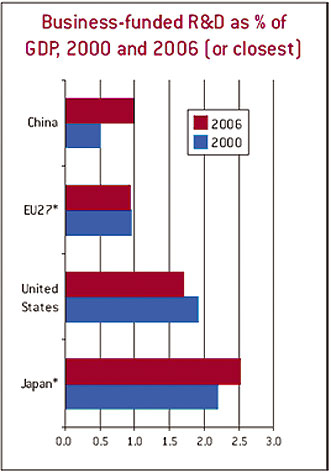

Ciò è confermato anche dall’intensità dell’R&D finanziata dal settore privato che presenta già le dinamiche del sorpasso (vedi grafico 2).

Grafico 2. Fonte: OCSE, MSTI, Bruegel Institute, 2007. Grafico 2. Fonte: OCSE, MSTI, Bruegel Institute, 2007.

Note: * indica l’anno 2005 invece

che il 2006

Un aspetto interessante nelle dinamiche relative alla spesa in ricerca è stato analizzato recentemente da uno studio del Bruegel Institute. Come è noto tra i 27 stati membri vi sono profonde differenze: Finlandia e Svezia raggiungono il 3%, Danimarca, Austria e Germania si attestano sul 2,5%, la Francia è di poco al di sopra del 2%, il resto dei paesi sono sotto quella soglia con evidenti difficoltà nei paesi di nuova adesione, oltre che in Grecia, in Portogallo e in Italia. Tali differenze dipendono in parte, secondo Bruegel, anche dalle rispettive specializzazioni industriali. La Finlandia ad esempio, ha un rilevante settore di ICT, che per sua natura è R&D intensive, al contrario paesi che hanno specializzazioni in settori più tradizionali potrebbero avere necessità di minori investimenti in ricerca.

Secondo uno studio di Mathieu e Van Pottelsberghe, citato dal Bruegel, ciò è utile per comprendere i driver della ricerca finanziata dal settore privato. I risultati del loro studio fanno pensare che in primo luogo, è fondamentale prendere in considerazione la specializzazione industriale per spiegare le variazioni nell’intensità dell’ R&D, ciò detto, quando si prende in considerazione la specializzazione industriale solo la Svezia e gli USA sono ancora ultra-performanti. Giappone e Finlandia ad esempio non hanno una particolare intensità nella ricerca rispetto alle loro strutture industriali.

Conclusione: la spesa privata in R&D dipende in buona parte dalla struttura industriale, la cui evoluzione nel tempo è molto lenta. Ciò non impedisce tuttavia di migliorare la nostra performance nell’innovazione. Se il futuro è nelle mani dei paesi emergenti, ricchi dal punto di vista demografico e delle risorse, l’Europa per rimanere competitiva deve investire al massimo nella creazione di idee. Alcuni paesi sembrano già muoversi in questa direzione. In Finlandia il governo insediato nel 2007 ha proposto per il 2009 la creazione della Università dell’Innovazione, risultato della fusione delle Università della tecnologia, della Helsinki School of Economics e dell’Università dell’arte e del design. In Francia, il rapporto Attali afferma alla Decisione 2 la necessità di «Costituire 10 grandi poli d’insegnamento superiore e di ricerca intorno a 10 campus, reali e virtuali, che definiscano le condizioni d’eccellenza dell’insieme del sistema di formazione superiore e della ricerca».

L’Europa deve puntare su 3 elementi:

(1) Integrare il mercato per l’innovazione: la frammentazione del mercato europeo spiega in parte il gap nell’intensità della ricerca tra UE e USA. Abbiamo bisogno di un mercato omogeneo, che abbia un’unica regolamentazione e un’unica lingua. In concreto, bisogna riformare il sistema dei brevetti. Oggi brevettare costa in Europa 11 volte di più che negli USA e 14 volte di più che in Giappone.

(2) Incrementare e migliorare la ricerca accademica: le differenze nei valori in tale campo spiegherebbero in buona parte la ottima performance della Svezia. Sono le università a generare le idee che possono poi essere trasferite al business e mettere così in moto un circolo virtuoso, che colleghi università e imprese attraverso lo scambio Tecnologie/ Prodotti innovativi/Finanziamenti alla ricerca e ovviamente crescita. Ma per far questo le università devono essere autonome, devono riformare la governance e vi deve essere un sistema di incentivi meritocratico.

(3) Puntare sui settori globali del futuro: energia, ambiente e in base alle dinamiche demografiche, sanità. |