|

di Marco Amendolara, Saggista

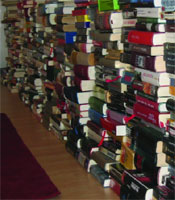

IL FENOMENO DELL’EDITORIA

FUORI COMMERCIO

Libri “senza prezzo” scritti soltanto in nome della cultura

e della circolazione delle idee

Da un punto di vista economico, il libro si adatta fino a un certo punto nella definizione di merce; questa sua “eccentricità” commerciale dipende dalla sua natura di bene immateriale, spirituale, di cultura in senso ampio. Da un punto di vista economico, il libro si adatta fino a un certo punto nella definizione di merce; questa sua “eccentricità” commerciale dipende dalla sua natura di bene immateriale, spirituale, di cultura in senso ampio.

Se alcune leggi garantiscono autori ed editori dalla pirateria di copie illegali delle opere letterarie e di quant’altro rientra nella realtà libraria, precisando che i testi in commercio non possono essere divulgati se non in libreria o in edicola, e proibendo l’utilizzo di fotocopie; d’altra parte c’è un fenomeno che, per la sua valenza estetica e per la sua particolare natura, non può essere ignorato.

Ci si riferisce all’editoria fuori commercio, altrimenti detta “esoeditoria” di cui si hanno vari esempi, sia in Campania, sia in altre regioni d’Italia, e da tempo. Per la maggior parte, si tratta di titoli-strenna, oppure di libri d’arte realizzati in un numero esiguo di esemplari, o di raccolte poetiche o di racconti. La loro preziosità, se si tralascia l’intrinseco valore letterario o artistico, che a volte è notevole, consiste proprio nella loro non commerciabilità, e quindi nel carattere di dono che essi rivestono. I casi sono molteplici, e risalgono a date immemorabili. C’è però qualche esempio preciso, come il testo del poeta Roberto Roversi, che, titolare di una libreria antiquaria, stampò a Bologna nel 1969 un suo testo fuori commercio, dal titolo Le descrizioni in atto. Il suo intento era di contestazione del mercato editoriale e delle sue rigide norme di scelta, per cui, in questa occasione, era lo stesso autore a inviare la propria opera a chi ne facesse richiesta. Un modo di agire che ricorda più le copisterie dei monasteri che l’editoria odierna. Negli anni, a partire da quel 1969, i casi consimili a quello di Roversi si sono moltiplicati, e non solo per il genere della poesia (da sempre, poco venduto nel nostro Paese, a parte qualche autore classico) ma anche in altri campi. Bisogna distinguere il fenomeno dei libri ricevuti in omaggio dall’editoria fuori commercio. Quest’ultima opera in modo del tutto spontaneo, a-periodico, inusuale. I suoi lettori sono prescelti e in piccola parte casuali, così come i suoi estimatori. Qualche nome: in Lombardia, le belle edizioni Pulcinoelefante di Alberto Casiraghi; in Toscana, Barbablù di Attilio Lolini, e Marocchino Blu di Maria Teresa Cucino (queste tre specializzate in poesia e libri d’arte); in Friuli Venezia Giulia, le Edizioni della comunità greco-orientale (che recentemente, per la cura di Tino Sangiglio, hanno stampato poesie scelte di Odissèas Elitis); in Piemonte, L’Arzanà; in Campania, Ibridilibri di Antonio Baglivo e  La Fabbrica Felice di Ugo Marano; in Lucania, Ogopogo di Cosimo Budetta (anche queste ultime, attente a vari generi espressivi). La Fabbrica Felice di Ugo Marano; in Lucania, Ogopogo di Cosimo Budetta (anche queste ultime, attente a vari generi espressivi).

Quale è il principio che accomuna iniziative tanto diverse? Il fatto che per questi editori fuori commercio il libro non è un bene di consumo, ma un omaggio sul quale investire (senza alcun ritorno e senza voci d’entrata) piccoli capitali e soprattutto le proprie energie intellettuali, soltanto in nome della cultura e della circolazione delle idee. Che questo modo di pensare non possa rientrare nel normale circuito librario è evidente; non è invece esatto ritenere che, per questa assenza dalle librerie, tali case editrici non ufficiali non abbiano poi estimatori, lettori, collezionisti; senza contare che, nel tempo, queste preziose edizioni diventano materiali d’antiquariato e dunque, allora sì, merce effettiva.

|