|

L’industria idrica italiana

da piÙ angolazioni

Francesco Saverio COPPOLA Francesco Saverio COPPOLA

In esame lo scenario economico-finanziario,

la struttura territoriale e i modelli di

gestione e confronto

L’aggregazione tra società idriche nell’ATO non si sta verificando in modo rapido, in particolare nel Mezzogiorno

L’Associazione Studi e Ricerche per il Mezzogiorno (Soci Fondatori: Banca Opi, Compagnia di San Paolo, Istituto Banco di Napoli Fondazione, Sanpaolo, Sanpaolo Banco di Napoli, Sanpaolo Imi Investimenti per lo Sviluppo) ha realizzato la ricerca dal titolo “L'industria idrica italiana. Scenario economico finanziario, struttura territoriale e modelli di gestione a confronto”, inquadrando il fenomeno idrico da un molteplice punto di vista.

Protagoniste della ricerca 12 aziende idriche tra le più importanti del settore.

Il lavoro è stato presentato il 23 giugno a Roma presso la sede dell'ABI nel corso di un convegno in cui la tematica è stata affrontata con una visione economica, imprenditoriale e finanziaria di ampio respiro, grazie anche alla partecipazione di un panel di relatori di elevato standing, diretti rappresentanti delle maggiori autorità economiche, imprenditoriali, associative e governative del Paese. Grandi questioni ruotano attorno al problema delle utilities del settore idrico. Si tratta di un comparto che ha oramai un'indiscutibile importanza economica, infrastrutturale, imprenditoriale e finanziaria per il Paese e in particolare per il Mezzogiorno. Da queste premesse nasce la ricerca realizzata dall'Associazione SRM che ha interessato l'intero ambito territoriale nazionale.

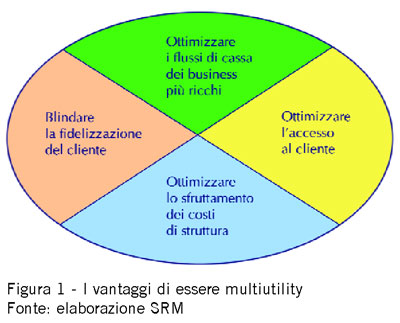

Ciò che emerge è un sistema dell'acqua strutturalmente molto diversificato, ancora caratterizzato da una marcata frammentazione e contraddistinto dalla presenza delle più svariate forme di gestione. I processi di cambiamento imposti dalla normativa di settore sono tuttora in corso e stanno disegnando un panorama piuttosto variegato in cui spiccano figure diverse: local players di primario standing distribuiti in tutto il territorio nazionale, aziende già consolidate negli anni che beneficiano delle “economie storiche” e che si sviluppano con la precisa logica di presidiare il territorio di riferimento, nuove realtà che hanno origine dall'accorpamento dei soggetti locali presenti in un determinato ATO, nuove società nate allo scopo di gestire un ambito specifico con un socio di riferimento prevalente; e, infine, un numero ancora grosso di gestioni comunali. L'aggregazione tra società idriche nell'ATO - principio che anima la Legge 36/94 Galli - non sta verificandosi in modo rapido, in particolare nel Mezzogiorno. Il processo di aggregazione in alcune aree del Paese è ancora lungo e complesso da attuare ma, laddove realizzato, ha iniziato a dare i suoi benefici al territorio, aprendo spazio alla creazione di sempre nuove efficienze. Da un punto di vista aziendale il settore idrico appare molto articolato, contraddistinto da società specializzate e da aziende multiservizi. Oggi, queste ultime dominano di fatto il processo di industrializzazione del mercato idrico, facendosi portavoce di un modello gestionale innovativo e profittevole. Un modello in cui l'aggregazione e l'aumento delle dimensioni societarie si traducono in crescita dell'efficienza, conquista di sinergie e sfruttamento di economie di scala. Le grandi multiutility controllate dagli enti locali sono più presenti al Nord.

La maggior parte di queste aziende è quotata in borsa. Il Mezzogiorno è, invece, caratterizzato dalla presenza di società specializzate (monobusiness), con un forte consolidamento territoriale e in cui è elevata la componente societaria pubblica. La presenza della governance pubblica nel settore idrico è ad oggi di un certo rilievo. In merito ad essa, in special modo dalle risultanze dell'indagine territoriale realizzata nel corso della ricerca, è emersa la necessità di individuare modelli di corporate governance per le public utilities in cui il ruolo dell'ente pubblico dovrebbe essere di raccordo tra le istanze della collettività e la disponibilità della risorsa, mentre compito del gestore sarebbe dirigere il servizio in maniera funzionale alle esigenze dell'utenza. Altro punto importante su cui la ricerca si è concentrata è la finanza. Il sistema industriale idrico fonda le radici del suo sviluppo in un impianto finanziario che va decisamente nella direzione della diminuzione delle risorse disponibili, unitamente alla complessità che hanno queste risorse nell'essere gestite ed erogate. Emerge chiaramente che le risorse pubbliche hanno un'importanza inequivocabile per la realizzazione delle opere idriche e che - grazie all'analisi della banca dati CPT - in quasi tutte le regioni del Mezzogiorno si registra un andamento costante o decrescente delle disponibilità. La governance delle risorse, inoltre, è di completa competenza delle Regioni, che detengono il 79,9% della finanza idrica disponibile. In merito alla politica delle grandi opere, i dati disponibili relativi alla Legge 443/01-Obiettivo evidenziano ritardi nella realizzazione delle infrastrutture, complessità amministrative e operativo-finanziarie. Grande importanza hanno le risorse comunitarie e il loro peso, sul totale dei fondi disponibili per lo sviluppo del ciclo delle acque, è consistente. Ci sono, però, a tal proposito problematiche di attuazione collegate, per lo più, al mancato affidamento del servizio idrico al gestore unico e al ritardo nell'elaborazione del piano di ambito. Infine, per quanto concerne il ricorso alla finanza di progetto, la ricerca rileva un utilizzo molto modesto dello strumento. La novità del dispositivo, l'eccessiva frammentazione delle gestioni, l'incertezza normativa, i bassi rientri della tariffazione ed il correlato tasso di insolvenza dei pagamenti delle bollette idriche rappresentano un ostacolo difficile da sormontare per chi intende investire nel comparto.

Direttore Associazione SRM

segreteria@srmezzogiorno.it

|