|

Architettura: le creazioni

al femminile

Stefano castelli

gattinara Stefano castelli

gattinara

Le donne oggi sono poetiche protagoniste in una professione a lungo dominata da uomini

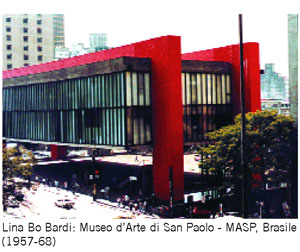

A lungo la professione di architetto è stata considerata tipicamente maschile, sia per tradizione, sia per le presunte difficoltà legate al controllo della fase di cantiere. In realtà l'estraneità delle donne all'architettura appartiene al passato solo in termini quantitativi. Le statistiche ci dicono che tra gli studenti italiani, laureati in architettura, le donne hanno ormai superato gli uomini e gli iscritti all'albo professionale, di età inferiore ai 35 anni, sono per circa la metà donne, ma poi quando si tratta della professione quasi scompaiono dentro grossi studi o rimangono all'ombra di una grande figura maschile. A questo proposito, è il caso di ricordare Charlotte Perriand. La sua figura rimane collegata e subordinata a quella del suo più illustre e celebrato collega: Le Corbusier, e la sua opera circoscritta, in modo assai più limitativo, alla sola produzione di design. La vita di Charlotte Perriand è segnata da un'intensa attività professionale, il suo nome compare tra i membri del CIAM, e poco è nota per il dialogo continuo che è stata in grado di creare tra Occidente e Oriente, a partire dalla sua missione in Giappone nel 1940.  I nomi di architetti donne che hanno contribuito alla storia del ‘900, sono diversi, basti ricordare l'italiana, poi diventata cittadina brasiliana, Lina Bo Bardi, personaggio difficile da collocare per la quantità di temi che affronta e, soprattutto, per l'intensità del suo stile di lavoro. Senza dubbio non si può separare la sua attività professionale dall'impegno politico e sociale. È fondamentale, infatti, il suo ruolo per lo sviluppo della cultura brasiliana. Non solo realizza, quasi esclusivamente, edifici pubblici (musei, teatri, centri di convivenza), fra cui ricordiamo il Masp di San

Paolo, il più importante museo dell'America Latina, ma la sua azione è sempre indirizzata a favore della creazione di una cultura brasiliana autentica, che valorizzi le proprie radici. Tuttavia sono ancora soprattutto gli uomini, del passato e del presente, che definiscono i criteri di qualità, selezionano i progetti, scrivono la storia, la teoria e la critica dell'architettura. In ogni caso, oggi il panorama sta cambiando. Nello star system contemporaneo appaiono diversi nomi di donne architetto, progettiste che vogliono essere giudicate per il loro lavoro e non essere viste come donne: da Gae Aulenti a Odile Decq, da Flora Ruchat Roncati, a Christine Binswanger (partner di Herzog e De Meuron), da Zaha Hadid a Carme Pinòs. Nel 2004, per la prima volta il Pritzker (ambito premio dedicato all'architettura) è andato a una donna: Zaha Hadid. Si tratta di un fatto importante perché registra una trasformazione in atto nel mondo dell'architettura che annuncia la fine dell'oligopolio esercitato dagli architetti maschi in questa disciplina. Ma, naturalmente, non è questa la sola ragione che induce ad accogliere con favore il verdetto della Giuria presieduta da Lord Rothschild e composta, tra gli altri, da Frank Gehry, Rolf Fehlbaum e Ada Louise Huxtable. Infatti, dalla seconda metà degli anni ‘90, le occasioni professionali, per Zaha Hadid, si sono moltiplicate: ha realizzato il trampolino per il salto con gli sci di Innsbruck, la stazione di interscambio di Strasburgo, il Museo d'arte contemporanea di Cincinnati e il Maxxi in fase di realizzazione a Roma, tutti caratterizzati da forme dinamiche e fluide, spazi dilatati spesso animati da un'austera, irriverente monumentalità che, paradossalmente, del monumento rifiuta tutti i canoni. È curioso notare come un altro museo in fase di costruzione a Roma, il Macro, porta anch'esso la firma di una donna, l'architetto francese Odile Decq. Nel complesso di una ex fabbrica Peroni, Odile Decq I nomi di architetti donne che hanno contribuito alla storia del ‘900, sono diversi, basti ricordare l'italiana, poi diventata cittadina brasiliana, Lina Bo Bardi, personaggio difficile da collocare per la quantità di temi che affronta e, soprattutto, per l'intensità del suo stile di lavoro. Senza dubbio non si può separare la sua attività professionale dall'impegno politico e sociale. È fondamentale, infatti, il suo ruolo per lo sviluppo della cultura brasiliana. Non solo realizza, quasi esclusivamente, edifici pubblici (musei, teatri, centri di convivenza), fra cui ricordiamo il Masp di San

Paolo, il più importante museo dell'America Latina, ma la sua azione è sempre indirizzata a favore della creazione di una cultura brasiliana autentica, che valorizzi le proprie radici. Tuttavia sono ancora soprattutto gli uomini, del passato e del presente, che definiscono i criteri di qualità, selezionano i progetti, scrivono la storia, la teoria e la critica dell'architettura. In ogni caso, oggi il panorama sta cambiando. Nello star system contemporaneo appaiono diversi nomi di donne architetto, progettiste che vogliono essere giudicate per il loro lavoro e non essere viste come donne: da Gae Aulenti a Odile Decq, da Flora Ruchat Roncati, a Christine Binswanger (partner di Herzog e De Meuron), da Zaha Hadid a Carme Pinòs. Nel 2004, per la prima volta il Pritzker (ambito premio dedicato all'architettura) è andato a una donna: Zaha Hadid. Si tratta di un fatto importante perché registra una trasformazione in atto nel mondo dell'architettura che annuncia la fine dell'oligopolio esercitato dagli architetti maschi in questa disciplina. Ma, naturalmente, non è questa la sola ragione che induce ad accogliere con favore il verdetto della Giuria presieduta da Lord Rothschild e composta, tra gli altri, da Frank Gehry, Rolf Fehlbaum e Ada Louise Huxtable. Infatti, dalla seconda metà degli anni ‘90, le occasioni professionali, per Zaha Hadid, si sono moltiplicate: ha realizzato il trampolino per il salto con gli sci di Innsbruck, la stazione di interscambio di Strasburgo, il Museo d'arte contemporanea di Cincinnati e il Maxxi in fase di realizzazione a Roma, tutti caratterizzati da forme dinamiche e fluide, spazi dilatati spesso animati da un'austera, irriverente monumentalità che, paradossalmente, del monumento rifiuta tutti i canoni. È curioso notare come un altro museo in fase di costruzione a Roma, il Macro, porta anch'esso la firma di una donna, l'architetto francese Odile Decq. Nel complesso di una ex fabbrica Peroni, Odile Decq  vuole realizzare un museo che non si chiuda in se stesso, ma che si offra come un luogo di incontro e di possibilità illimitate in cui è il visitatore a decidere come visitarlo. Il progetto è caratterizzato dall'intenzione di trovare un equilibrio dinamico attraverso la ricerca di un punto di rottura, per generare un conflitto, trasgredire i confini, ricercare un'instabilità creativa: in questo modo si è in sintonia con l'arte contemporanea sempre in movimento. L'inserimento della nuova struttura in un contesto di tipo urbano mira a camuffare il Museo rendendolo invisibile. Con la creazione di un ingresso, all'angolo tra via Nizza e via Cagliari, il progetto vuole dare spazio all'area nascosta. Tutta la struttura del tetto - con il giardino a più livelli collocato al di sopra - è un'avvisaglia di quella che sarà la nuova identità del luogo. Il ristorante, situato al livello attico, è organizzato con una terrazza nel giardino. Numerose strade consentono di salire sul tetto. Il progetto delle facciate su via Nizza e via Cagliari rappresenta un'articolazione e interazione tra il vecchio e il nuovo. I varchi sono creati per esprimere sulla strada la presenza del Museo. vuole realizzare un museo che non si chiuda in se stesso, ma che si offra come un luogo di incontro e di possibilità illimitate in cui è il visitatore a decidere come visitarlo. Il progetto è caratterizzato dall'intenzione di trovare un equilibrio dinamico attraverso la ricerca di un punto di rottura, per generare un conflitto, trasgredire i confini, ricercare un'instabilità creativa: in questo modo si è in sintonia con l'arte contemporanea sempre in movimento. L'inserimento della nuova struttura in un contesto di tipo urbano mira a camuffare il Museo rendendolo invisibile. Con la creazione di un ingresso, all'angolo tra via Nizza e via Cagliari, il progetto vuole dare spazio all'area nascosta. Tutta la struttura del tetto - con il giardino a più livelli collocato al di sopra - è un'avvisaglia di quella che sarà la nuova identità del luogo. Il ristorante, situato al livello attico, è organizzato con una terrazza nel giardino. Numerose strade consentono di salire sul tetto. Il progetto delle facciate su via Nizza e via Cagliari rappresenta un'articolazione e interazione tra il vecchio e il nuovo. I varchi sono creati per esprimere sulla strada la presenza del Museo.

Kazuyo Sejima, altra protagonista femminile, ha saputo imprimere nei suoi progetti il segno di un'inconfondibile purezza, radicale e gentile al tempo stesso, erede della stessa millenaria tradizione che ha ispirato le geometrie minimaliste delle architetture di Tadao Ando, o le sublimi reinterpretazioni delle forme naturali nelle opere di Toyo Ito. É appunto dall'atelier di quest'ultimo che Sejima proviene quando nel 1987 fonda un proprio studio. Fra i prestigiosi incarichi e riconoscimenti ricevuti: il Museo di Arte Contemporanea del XXI secolo a Kanazawa (Leone d'Oro alla Biennale di Venezia dello scorso anno), il progetto vincitore del concorso per il nuovo Learning Center del Politecnico di Losanna, la sede di Christian Dior a Omotesando (Tokyo). Sembra opportuno concludere con la citazione degli interventi museali di Gae Aulenti, una delle protagoniste italiane degli anni ‘80 che ha fatto parlare di sé per la ristrutturazione di palazzo Grassi a Venezia (1985) e per l'allestimento mussale del Museo della Gare d'Orsay a Parigi (1980-87).

*Architetto - studio-architettura@castelli-gattinara.it |